Letteratura e arte si uniscono in modo univoco e poliedrico nella personale di Davide Sgambaro, che con la mostra Una cosa divertente che non farò mai più, ispirata al reportage di David Foster Wallace, apre il ciclo di mostre che Rita Urso Artopia gallery dedica ai giovani artisti italiani. L’arte di Sgambaro è la narrazione, la sua capacità di trovare tra le arti un unico comune denominatore, dove l’Io dell’artista racconta un’universalità poetica passando dal concetto di letteratura e arte rendendole interscambiabili nella profondità che accomuna la loro estetica e la loro conoscenza. La capacità dell’artista è quella di indagare attraverso le opere e i suoi materiali, l’intimità dell’animo umano, in un attraversamento e una discesa obliqua sempre più profonda nell’abisso dell’essere, fino a raggiungere l’inaccessibile nella sua immensità, del profondo che lo attraversa.

Incontriamo nella poetica di questo artista, una stratificazione del vissuto in un’estetica di rimandi tra il tempo, il ricordo e il lancinante abisso dell’individuo, in un legame tra rapporto interiore e ricordo personale. Tra ossessioni, dolori, apatie, segreti e ricordi appartenenti ad una essenza soggettiva , troviamo il tempo come specchio delle emozioni, della conoscenza artistica ed emotiva, libera di essere, nell’infinità umile dell’arte e della letteratura.

Nei tuoi lavori si percepisce una lettura poliedrica dell’arte; la tua poetica parte da una visione letteraria molto profonda per indagare l’inconscio dell’essere umano, vuoi raccontarmi come tutto ciò si riflette nella tua arte?

Credo sia tutto legato alla necessità di intraprendere un’esistenza narrativa, quello che per me è stata la letteratura si è poi trasformata in arte, non vedo nessuna differenza tra le pratiche. Penso che sia un tutt’uno. Ogni prodotto, dal foglio scritto alla scultura, dall’audio alla fotografia è un metodo scelto per narrare esattamente come se stessi scrivendo un racconto, ciò che ne esce è un qualcosa da interpretare, da immaginare, qualcosa che permetta di fantasticare seppur legato comunque a dei significati introspettivi e personali. Credo, che in questo momento, non sia più importante il mezzo con il quale si arriva a sviscerare la propria esperienza bensì, il sentirsi liberi di farlo.

Da Rita Urso Artopia gallery a Milano si è appena conclusa la tua personale: “ Una cosa divertente che non farò mai più ” ispirata dall’omonimo reportage narrativo di David Foster Wallace , come è nata quest’idea?

L’idea che ha dato vita a questa mostra è nata lavorando su due ricerche parallele: da una parte studiando l’intera opera di David Foster Wallace e dall’altra la filosofia di Adriana Cavarero, Judith Butler e in parte Emmanuel Lévinas, entrambe accompagnate da alcuni testi di pezzi rap/trap italiani degli ultimi quindici anni.

In quel periodo proseguivo la mia ricerca ossessiva sull’importanza dell’omissione, sulla protezione della propria intimità e il modo in cui la concezione di quest’ultima è mutata nel contemporaneo. Ciò che mi ha portato a rubare il titolo a David Foster Wallace è semplicemente la sua capacità di descrivere ed analizzare su diversi livelli un qualcosa di totalmente superficiale; Wallace descrive una crociera extralusso e facendolo tocca differenti punti: il già sentito, l’intimo, il superficiale, trasformando il lettore in passeggero, con le sue infinite note a piè di pagina.

Era esattamente quello che volevo portare in mostra con tre corpi di lavori, un percorso narrativo da imboccare in senso obliquo, dall’angolo in basso a sinistra del primo piano fino all’angolo in alto a destra del secondo.

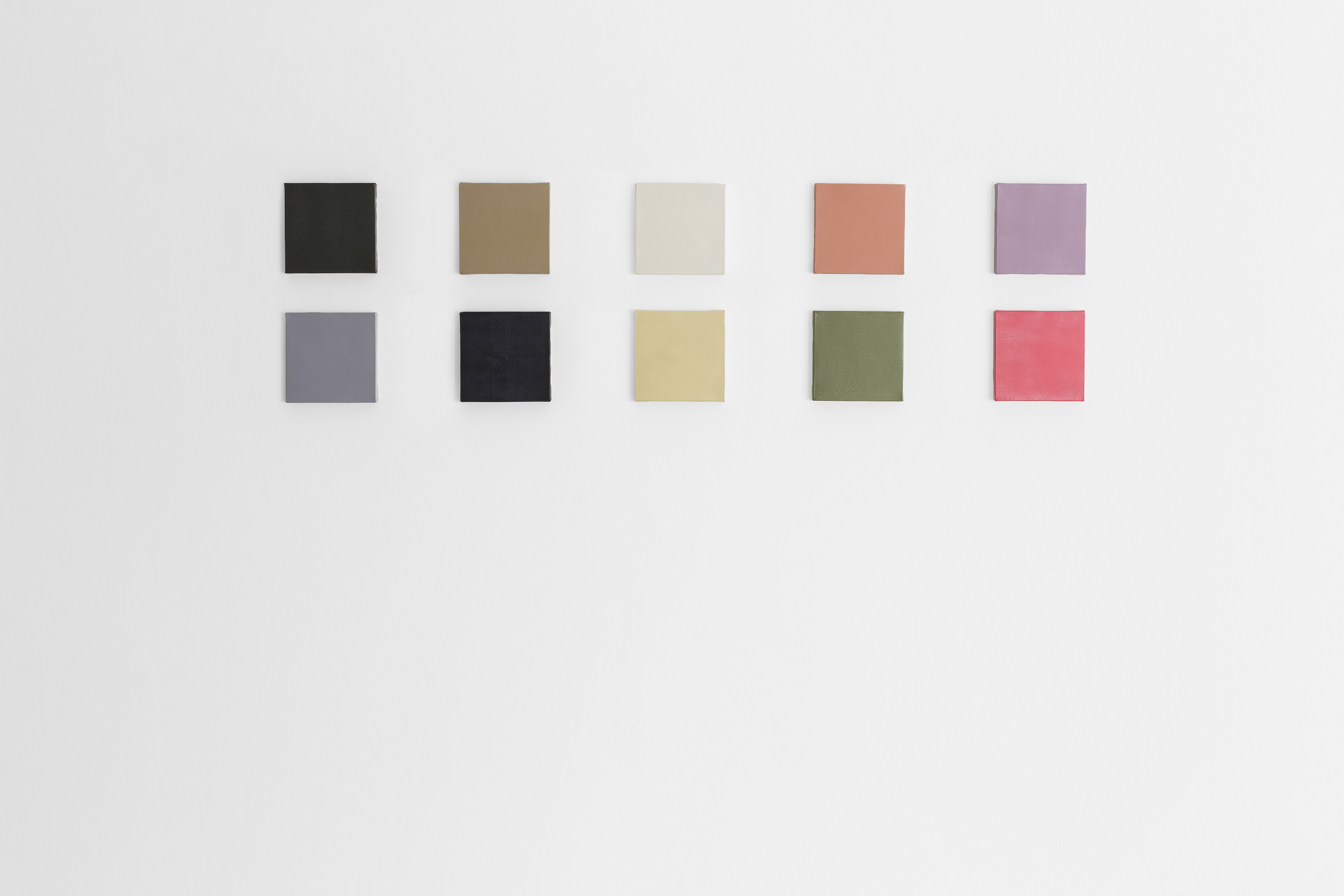

In questa mostra-crociera a tappe si sviluppa il concetto di inclinazione; dall’omaggio al tempo passato (e quindi l’inchino), scendendo poi all’intimità per poi risollevarsi e farla finita con la superficialità inflazionata. Rispettivamente le tele monocrome che richiamano il Giorgione, le sculture in ottone e pannolenci ed infine il neon.

Quell’obliquità di cui parlavo era dovuta in primis al concetto di inclinazione da me indagato e, in secondo luogo, da un fattore installativo nello spazio che potesse rispecchiare appunto le tematiche analizzate.

Per quanto riguarda il concetto son partito dal parallelismo tra inclinazione ed erezione intesi rispettivamente come debolezza e forza. Inevitabile dire che a riguardo c’è un vasto studio da parte della filosofia femminista, in particolare lo studio di Adriana Cavarero con “Inclinazione. Critica della rettitudine.” dove rievoca bellissime immagini legate all’inclinazione, ad esempio la madre incline sul figlio che permette la sopravvivenza contrapposta all’uomo eretto portatore di guerra.

Nel mio caso ho analizzato l’inclinazione come verbo utilizzato poi per connotati percepiti come negativi (essere inclini a) che mi ha poi portato ad esaminare quei diversi livelli che ho citato sopra.

Le sculture presenti in mostra indagano il concetto di intimità, passando per la poetica del ricordo, del vissuto, vuoi approfondire? E di conseguenza qual è l’importanza che attribuisci ai materiali?

Le sculture in ottone e pannolenci sono il secondo step della nostra crociera, il punto più fondo. Ho voluto ricreare con questi due materiali dei ricordi, tutte le sculture analizzano una prima volta (che non succederà mai più), descritta attraverso le forme dell’ottone e i colori del pannolenci. Ogni scultura è un ricordo differente, un segreto. La scelta dei materiali è molto semplice, in queste sculture l’ottone è l’autoritratto, il tempo presente, che ossida nel tempo reagendo con l’ossigeno cambiando continuamente. Il pannolenci è un pressato di lana pregiato che viene prodotto con una serie di colori limitata, un pressato morbido, mi interessava la fisicità che questo panno assumeva accanto alle linee ben definite dell’ottone, come se qualcosa di fumoso, ( forse un punto debole ) uscisse da quella corazza. Ecco che il ricordo restituisce dinamicità alla durezza del metallo.

Una cosa divertente che non farò mai più – 50×50,

dittico lastre stropicciate tessuto pesca –

blu, amanti

Nei monocromi in cui rendi omaggio a Giorgione, sembra risaltare il concetto di tempo, il suo scorrere, arrivando fino ad un concetto di ” memento mori “, vuoi raccontare questa serie?

“Ritratto di donna vecchia con un velo intorno al capo” è il primo di una serie di monocromi che omaggiano opere d’arte che hanno ispirato la mia ricerca.

Dopo le scuole superiori ho lavorato per quasi un anno come addetto al tintometro, riproducevo i colori per imbianchini e carrozzieri. Ogni volta che mi portavano un campione sul quale c’era il colore da riprodurre io lo archiviavo, era una collezione privata di oggetti casuali fatta per passare il tempo.

Questi monocromi sono i colori di alcuni di questi campioni scelti in base alla somiglianza con i colori delle opere che mi hanno ispirato, creando così una serie di tele che compongono un lavoro unico che citano ma non riproducono esattamente i colori dell’opera analizzata, questo è l’inchino. Mi piace pensare che sto utilizzando due fatti totalmente differenti che appartengono al mio passato (il lavoro e la prima fascinazione artistica) come punto di arrivo a questo preciso momento.

In questo caso è inevitabilmente un “memento mori”, il quadro da me analizzato è “Ritratti di vecchia” del Giorgione, nel quale il soggetto tiene in mano un carteggio con su scritto “Col tempo”. Questo messaggio ha avuto differenti interpretazioni, ma quella che ritengo più vicina alla mia ricerca è proprio la scomparsa della bellezza che lascia spazio all’esperienza della vecchiaia. Questo concetto richiama poi le sculture in ottone che muteranno con il passare del tempo.

Testa di donna vecchia con un velo intorno al capo – 20x20x3.5cm,

smalto industriale su tela di lino,

10 tele (lavoro unico)

Rifacendomi alla domanda di cui sopra, che rapporto hai con il tempo in quanto artista e in quanto persona?

Il mio rapporto con il tempo è direttamente proporzionale al mio umore, in ogni caso credo sia strettamente legato alla mia ossessione compulsiva dell’ordine. Evito di alimentare l’entropia ragionando per sottrazione. Credo che il mio studio sia il ritratto del mio rapporto con il tempo.

La tua arte è portatrice di interiorità, ovvero di ossessioni, apatia, paure, in quanto rivelatrice dell’animo umano, com’è nata questa esigenza di indagare l’inaccessibile?

Non penso sia un’esigenza nata da qualcosa, semplicemente è un’affinità dettata dalle tematiche affrontate e che, inevitabilmente appartengono a chiunque, con alcune varianti. Io restituisco un punto di vista che non pretende la ragione assoluta. E’ questo che mi piace dell’arte, il fatto che è meno presuntuosa della dialettica.

Che cosa vuol dire narrare, in che modo cerchi di farlo, con quali mezzi?

Narrare per me è poter esprimere un punto di vista e lasciare libera interpretazione. Giocare con materiali e significati, titoli e proprietà, anche questo è narrare.

Cerco di farlo nel modo più semplice possibile, senza mai tendere all’infinito.

Cerco di costruire un discorso attraverso la mia ricerca e di restituire sintesi attraverso le mie produzioni.

You have to bury me twice (ed. 1/3) – 100x20cm

neon bianco freddo

Come avviene il tuo processo creativo?

Non ho un modus operandi ben definito, sicuramente nasce dall’incontro tra situazioni di vissuto e ricerca, ma come la produzione di chiunque, consapevole o meno. Successivamente mi si presentano delle immagini, un susseguirsi di immagini che cambiano in continuazione, oggetti, forme, significati. Le lascio decantare un po’ e ad un tratto tutto prende forma nella mente, in quel momento so che è finito, so il perché e il come. E’ una cosa naturale.

Trovo il tuo lavoro molto commovente, in esso si legge un substrato di poesia e contemporaneamente riferimenti filosofici, ti rispecchi in questa descrizione?

Ti ringrazio. Credo che la definizione sia completa ma al momento stesso complessa. Di sicuro la poesia è una delle mie corde, ma si sa che non tutti sono disposti a soffermarsi e riflettere. Preferisco dunque non appropriarmi di definizioni altrui, ma prenderle come complimenti.

Leda Lunghi

Comments are closed.